「もし一枚の関税決定で、あなたの財布も株式市場も全部揺さぶられるとしたら?」

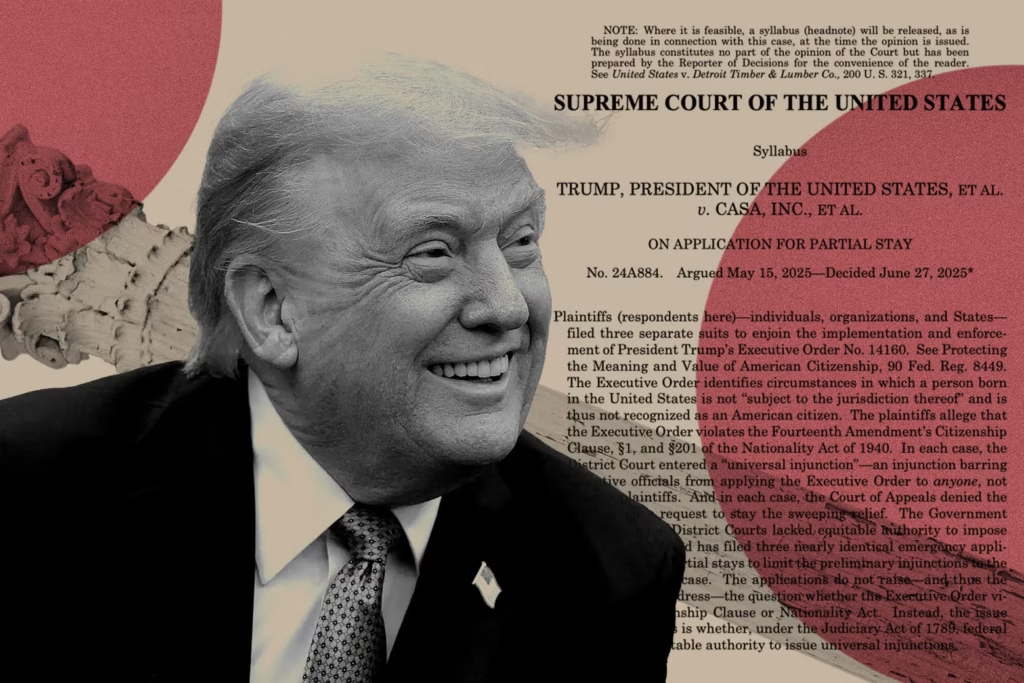

それを決めるのは、たった9人の最高裁判事。

トランプを救うのか、切り捨てるのか――世界が固唾をのむ瞬間だ。

“6対3”という鉄壁の保守優位が本当に崩れないのか。

鍵を握るのは、法律か、それとも政治か。

答えは秋のワシントンで、静かに、しかし爆発的に下される。

要点を一目でチェック!

下級審ショック、でも油断なし

- トランプの関税賦課について、米国の一審・二審はいずれも違憲と判断した。

- ただし、ここで一つ気に留めておきたい点がある。

- 二審の結論は、全員一致ではなかった。

- 11人の控訴裁判所判事のうち7人は違憲、4人は「政府の裁量の範囲」と見た。

- 11人のうち8人が民主党系、3人が共和党系。それでも結果は7対4で、トランプは民主党系の1人を「愛国者」と持ち上げた。

- こうした二審の経緯を受け、最高裁判事のスタンス分析が相次いでいる。

- 米連邦最高裁は大法官8人と長官1人、計9人で審理・判決する。

- 違憲審査と最終審を一手に担う存在で、憲法判断も自ら行う。

- 彼らの判決は最終判断で、判例重視の米国では事実上「法律」同然になる。

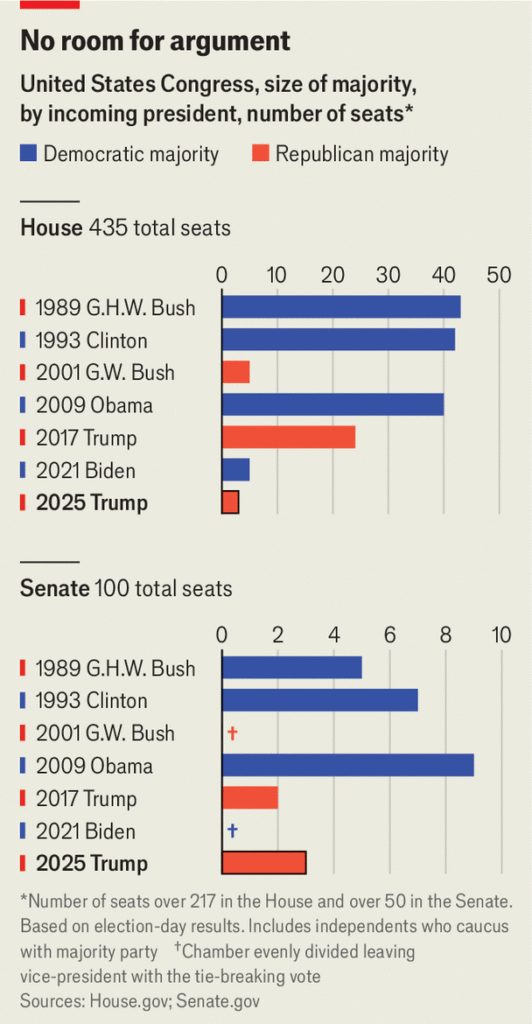

椅子が動く、数が変わる

10. 最高裁判事は終身制。長寿化もあり、長く保守とリベラルの均衡が語られてきた(細かな時期差はある)。

11. 2016年2月、保守派のスカリア判事が死去し、空席が生まれた。

12. 最高裁判事は大統領が指名し、上院が承認する仕組みだ。

13. オバマ大統領はガーランド判事を指名したが、当時の上院多数は共和党だった。

14. リベラル寄りの指名が通れば、保守が一段と不利になるとの危機感が共和党に広がった。

15. 共和党は承認を引き延ばし、その後の大統領選でトランプが勝利。

16. トランプはオバマの指名を止め、保守派の判事を任命し、勢力図の維持に成功した。

17. 2018年には、リベラル派の判事が退任を表明。

18. トランプは保守色の強いカバノーを指名し、4対5の不利を5対4へと逆転した。

選挙目前、強行指名で6対3へ

19. 2020年9月、リベラル派の判事が逝去し、再び空席が生まれた。

20. 大統領選まで残り2か月という局面だった。

21. 民主党は「新大統領が決まってから指名すべきだ」と主張した。

22. だがトランプは「知ったこっちゃない」という姿勢。

23. 任期末でも猛スピードで指名を進め、敬虔なキリスト教徒で保守的な判事が就任した。

24. こうして、かつて不利だった4対5の最高裁を、6対3に塗り替えて政権を去った。

25. その後、トランプの2020年大統領選「転覆」疑惑では、6対3で免責の判断が示された。

26. 保守6人は全員が免責支持、リベラル3人は全員反対。イデオロギー通りの票割れとなった。

27. 現在も、トランプ指名の3人を含む6対3の体制が続いている。

保守優勢?でも接戦ムード

28. 保守優位とはいえ、今回の関税争点は意外と接戦になるとの見方がある。

29. 9人のうち、ケイガン、ソトマイヨール、ブラウン・ジャクソンの3人は明確なリベラル派だ。

30. この3人は、トランプの相互関税に反対する公算が大きい。

31. 保守6人のうち4人の立場も、おおむね固い。

32. カバノー、トーマス、ゴーサッチ、アリートの4人は、「関税は大統領の裁量の範囲」とみる傾向だ。

33. 類似のケースでも、彼らは政府側を支持してきた。

34. つまり、リベラル3対保守4は固く、残る2人が勝敗を分ける。

鍵はロバーツとバレット

35. ロバーツ長官は保守だが、法理を重んじるタイプだ。

36. 「課税権は行政府ではなく議会にある」という関税無効のロジックは明快だ。

37. 彼は政治計算より、条文と判例に従う可能性が高いと見られる。

38. もう一人の焦点はエイミー・コニー・バレット判事。

39. 彼女は2020年、トランプによって指名された。

40. 注目されるのは、重大問題の原則(Major Questions Doctrine、MQD)に忠実な判決姿勢だ。

41. これは「政治・経済的に重大な案件は、議会の明確な許可がなければ、最高裁が行政府の権限を絞る」という原則である。

42. 彼女は判決で、次のようなたとえを示した。

「親がベビーシッターに『子どもを楽しく遊ばせて』とカードを渡したとして、遊園地に連れて行きホテルまで取るのはやりすぎ。」

「『明日のリンゴを買ってきて』と言われたとしても、数量の指定がなくても1000個は買えない。」

43. 要は、重要政策は議会が明確に委任しない限り、大統領の権限にはならないという解釈になる。

44. これまでの判例姿勢から見ても、保守であっても別の結論を出す可能性はある。

女性が流れを変える?

45. こうして切り分けると、興味深い点が見えてくる。

46. 明確なリベラル3人とキャスティングボートになり得るバレット、いずれも女性判事だ。

47. 一方、保守の4人と長官は全員男性である。

48. では、最高裁の判断はいつ出るのか。

49. 米最高裁は、年間に何万件も大量処理するタイプではない。

50. 上告を受け付けるには、9人中4人以上の同意が必要だ。

51. 年間9千〜1万件ほど申し立てがあっても、多くは審理前に落ち、実際に判断されるのは80〜100件ほど。

52. つまり、小粒案件は前もってふるい落とし、法的に意味があるか、社会的インパクトが大きいものに絞る。

審理は秋、結論は冬〜初春?

53. 現在、判事たちは夏期休暇中だ。

54. 7月初めから9月末までは休廷期となる。

55. 最高裁が再開するのは9月最終月曜。2025年は9月29日だ。

56. 夏の間に積み上がった案件をまとめてさばくため、この日を「ロング・カンファレンス」と呼ぶ。

57. これは9人だけの非公開会議で、その年に扱う主要案件、弁論日程、担当割り当てなどを決める。

58. その後、10月最初の月曜に正式開廷する。

59. 2025年は10月6日で、この日から弁論が始まる。

60. 二審が10月14日まで猶予を与えたのは、このスケジュールを踏まえた判断だ。

61. 関税問題は破壊力が大きく、9月末〜10月頭のロング・カンファレンスで採択される可能性が高い。

62. 採択されれば10月から審理が始まり、早ければ年末、通常は2026年初めに最高裁の判断が出る見込みだ。

7対4の波乱、9人の審判は秋に踊る

二審で7対4という微妙なバランスが出た以上、最高裁の判決も最後まで開けてみるまで分からない。

ただし一つだけ確かなのは――結果が見えるのは早くても年末以降になるということだ。

しかも変数がある。

もしロング・カンファレンスで案件に採択されなければ、二審の判決が即確定してしまう。

つまり9月末から10月初頭に、意外なタイミングで結論が転がり込む可能性もあるのだ。

とはいえ、これは政治経済を揺るがすビッグテーマ。

最高裁がスルーする可能性はほぼゼロに近い。

秋のワシントンは、沈黙の裏で、市場と政治を同時に震わせる舞台となる。