「なぜ“綿花”と“関税”が、国を二つに割り、ついにはトランプ大統領誕生にまでつながったのか?」

歴史の授業で聞いた南北戦争は「奴隷解放の戦い」と教えられる。

でも…本当の火種は、もっとズルくて、もっと人間くさい“お金の話”だった。

関税をめぐる北と南の骨肉の争い、奴隷を「資産」として守ろうとした南部の論理、

そこから続くラストベルトの崩壊と、ヒルビリーの怒り。

やがてその怒りが“トランプ旋風”を巻き起こす燃料になった──。

学校では教えてくれない裏のストーリー。

経済、政治、そして庶民の感情が絡み合った“見えない鎖”を解き明かすと、

アメリカの分断がなぜここまで根深いのかが一気に見えてくる。

さて──あなたはこの“関税戦争の黒い連鎖”を最後まで直視できますか?

要点を一目でチェック!

北と南、財布も論理もズレズレ

- アメリカは南部と北部で、経済のつくりがまるで違っていた。

- 北部は工業化が速かったが、英国などの製造大国には及ばず、製造コストも高かった。

- そこで北部は、欧州の安くて質の良い工業品の流入を抑え、自分たちの産業を守るため高関税を好むようになった。

- しかし南部は話が違う。

- 南部の主力は綿花で、その7割以上をヨーロッパに輸出していた。

- 高関税をかければ相手国は報復関税で返し、綿の輸出は苦しくなる一方、輸入物価だけ上がる──南部が不満になるのも無理はない。

- 「欧州品が安く入れば産業が潰れる」という北部と、「北部産業を守るためになぜ南部が損をするのか」という南部。見方は真っ向から食い違っていた。

奴隷と綿花、要る派・要らぬ派

- 奴隷制度についても、南部と北部の距離感は大きかった。

- 綿花は人手がかかる産業で、奴隷労働なしには回りにくかった。

- 逆に北部は人口が多く、アメリカ人を雇う製造業中心の経済に移り、奴隷の必要性は小さくなっていた。

- 対立の焦点は「奴隷制そのもの」よりも「奴隷の輸入」をどうするかだった。

- 初期の北部も制度自体は黙認しつつ、奴隷商人の非人道的な行為を問題視していた。

- 1807年、南北の合意で「奴隷輸入禁止法」が議会を通過した。

- これは奴隷制の廃止ではなく、あくまで輸入の禁止にすぎない。

- 南部は「すでに十分な奴隷がいる。今いる人員を管理すれば綿生産は回る」と見て、合意に応じた。

- だが、この読みは外れた。

- 綿花が「儲かる」とわかると、想定以上に生産が爆発的に増えたのだ。

数字が語る:綿の沸騰、奴隷の高騰

- 1790年、アメリカの綿花生産は約1千トンにすぎなかった。

- それが1820年に7万トン、1860年には90万トンへと急増した。

- 世界の綿花の約3分の2を、南部が生み出す状況になってしまった。

- 生産は人力頼み。奴隷の数は1790年に70万人、1820年に150万人と「倍増」程度にとどまった。

- 出産で人数を増やすやり方では、需要の伸びに追いつけなかった。

- ありふれれば安く、足りなければ高い──需給の鉄則が動き出す。

- 輸入が止まると、奴隷の価格は1人50ドルから800ドルまで跳ね上がった。

- 価格高騰で、南部における奴隷の総価値は約20億ドルに達し、住民の総資産の2割を占めるまでになった。

- つまり奴隷解放は、南部にとって資産の20%が一気に消える政策に等しかった。

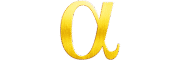

関税ショック、火種は45%

- そうした中、1828年に北部産業保護のため関税率は最大45%へ引き上げられた。

- 南部は強く反発し、サウスカロライナを皮切りに連邦離脱の議論が本格化する。

- いったん南北は妥協した。

- 段階的に関税を引き下げ、最終的に20%まで下げることで合意したのだ。

- しかし1861年、その合意は崩れ、平均36%まで下がっていた関税は再び47%へ。

- そして1861年4月12日、南北間の内戦が勃発する。

- これが、いわゆる南北戦争だ。

大義は解放、算盤は選挙

- 南北戦争の原因は多面だが、火種は関税、大義は奴隷解放、実態は権力闘争──こう見るのが筋だろう。

- 実はリンカーンは筋金入りの奴隷解放論者ではなく、共和党も制度廃止に最初から積極的だったわけではない。

- 問題は「奴隷解放」が共和党に有利な政治カードになってしまったことだ。

- 当時は「五分の三妥協」により、奴隷1人は0.6人分として議席配分に算入されていた。

- 解放されれば、奴隷1人が「1票」を持つことになる。

- 解放奴隷は制度を終わらせた共和党に投票する可能性が高い。北部だけでなく南部の議席も共和党が取る公算が高まったわけだ。

- 財産も議席も吹き飛ぶ──南部が奴隷解放を受け入れがたいのは当然だった。

- 南部は独立を宣言し、戦争に踏み切った。

銃は南、工場は北、キーマンはスコット

- 戦端を開いたのは南部だが、総合力では北部が有利だった。

- 人口だけ見ても、北部は南部の約4倍。

- 工業は北部に集中し、軍需物資の約97%が北部で生産されていた。

- ただし北部の弱点は、兵士一人ひとりの戦闘力が低かったこと。

- 南部は銃が生活に根づき、住民は銃の扱いに慣れていた。一方で北部は工業地帯が多く、銃の経験が乏しかった。

- そのため戦いの序盤、南部は連勝を重ねた。

- そこに流れを変える「変数」が現れる。

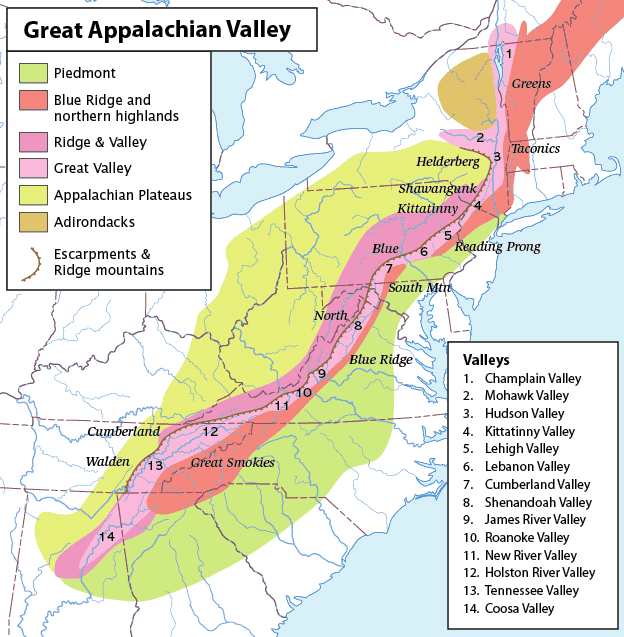

- アパラチア山脈に住むスコットランド系移民が北軍に合流したのだ。

- アパラチアは、日本列島の脊梁山脈のように、国土を南北に貫く“背骨”の山脈だ。

- この地域には、かつて英国と戦ったスコットランド人が多く移住していた。

- 彼らは世界でも屈指の戦闘民族と呼ばれ、武器の扱いにも長けていた。

- 西部劇に出てくる、粗野で短気だが銃の腕は超一流──まさにそのタイプだ。

- 荒っぽいが正直で単純。欲深い北部ヤンキーも嫌い、奴隷制の南部も「英国を思い出すから嫌い」とどちらにもいい顔をしない。

- それでも「先に手を出したほうが悪い」という価値観から、彼らは北軍についた。

- 戦闘上手なスコットランド移民の参戦は、北軍勝利の決定打となった。

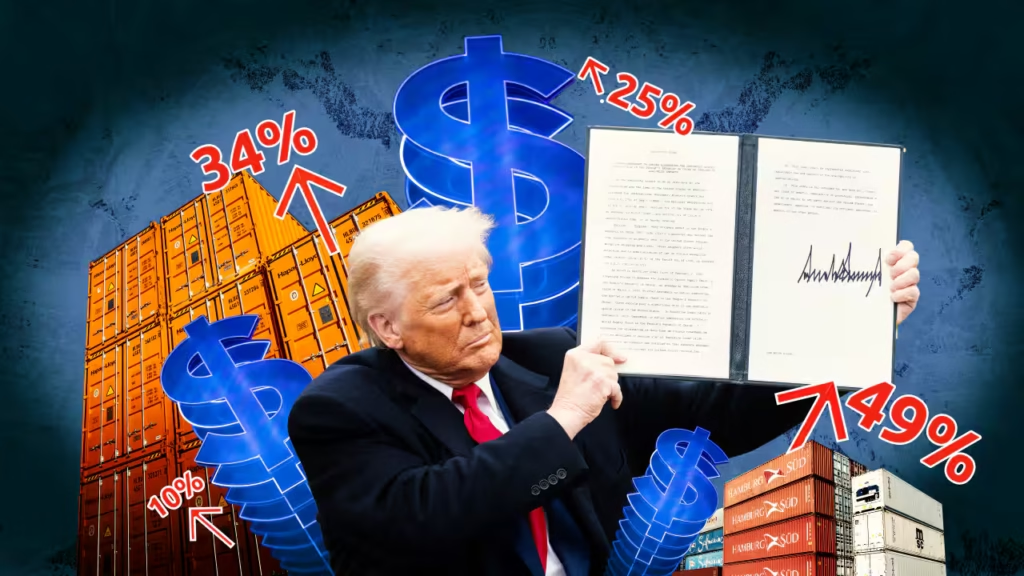

解放の光、雇用の陰

- 北軍の勝利と奴隷解放は、別の問題も生んだ。

- 解放奴隷がアパラチアに流入し、スコットランド移民のライバルになったのだ。

- 学歴の低さはどちらも似ていたが、賃金の安い解放奴隷に仕事を奪われた。

- それが、KKKの違法リンチが南部だけでなくアパラチアで強かった一因だ。

- KKKの白いとんがりフードと燃える十字架は、もともとスコットランドの緊急招集の合図が起源とされる。

- アパラチアのスコットランド移民は教育水準が高くはなく、自動車や鉄鋼の工場労働に多く従事した。

- やがて彼らは「ヒルビリー」と呼ばれるようになる。

- 本来は山里の白人を指す言葉だったが、のちにラストベルトの没落工業地帯に住む貧しい白人層の代名詞になった。

- アメリカ車が海外勢に押され、中国の安い鉄鋼が流入すると工場は閉鎖し、ヒルビリーは大打撃を受けた。

- かつて安定した仕事で中流生活を送っていた彼らは、職を失った。

ヒルビリーの怒り、トランプの計算

- 2016年6月、1冊の本が出る。

- 『ヒルビリー・エレジー(ヒルビリーの歌)』だ。55週のベストセラーとなり、アメリカ社会に波紋を広げた。

- 著者の暮らしたオハイオ州南部のミドルタウンは、アームコ(のちのAKスチール)と川崎製鉄が関わった大手の拠点があった地方都市だった。

- 中国製の安い鉄鋼が入ってくると、企業は大きく傾き、労働者の暮らしも同時に崩れた。

- 市民は職を失い、酒びたり・暴力・家庭崩壊が日常化した。

- アルバイトでやっとの著者の隣で、麻薬中毒の住人が失業手当でTボーンステーキを食べる──そんな光景が広がった。

- 向かいの家では、政府のフードスタンプ(食料補助)を現金化して酒を買うのが常態化していた。

- 福祉をしゃぶり尽くす人々への怒りと、製造業の衰退による失業──この本は白人貧困層の現実に火をつけた。

- そしてその怒りは、単純明快なメッセージを掲げるトランプへの熱狂に変わった。

- ラストベルトは本来、伝統的な民主党の地盤だった。

- その有権者が、今度はトランプの熱烈な支持者に回ったのだ。

- 民主党の牙城がトランプに乗り換わり、彼は大統領の座をつかんだ。

- 簡潔で直球のスローガンは、知識水準の低い層にも刺さりやすかった。

- 「製造業が潰れたのは中国のせい。徹底的に叩く」「麻薬と失業はメキシコ国境からの不法移民のせい。巨大な壁で止める」──この直感的で分かりやすい主張は、ヒルビリーの耳に心地よかった。

- ヒルビリーの熱狂的支持で当選したトランプにとって、「アメリカ製造業の復活」は戦略の柱になった。

- 再選を狙う彼は、接戦州に多いヒルビリーを味方につけることに力を注いだ。

- その流れの中で、『ヒルビリー・エレジー』の著者J.D.ヴァンスを副大統領候補に指名した。

- ヒルビリーの雇用は、主に自動車などの製造業で生まれる。

- だからこそ、製造業を国内に呼び戻すリショアリングや、高関税で産業を守る姿勢には、一応の一貫性がある。

- トランプが電気自動車(EV)への補助金に否定的な理由も、ここから読み解ける。

- 内燃機関車は無数の部品サプライヤーが関わるが、EVはそうではない。

- ヒルビリーの雇用を考えるなら、EVの普及ペースを抑え、ガソリン車産業をもう少し延命させる──それが彼の計算だ。

「正義か? 利益か? ― 票とカネで世界は裏返る」

私たちはつい「歴史は正義の物語だ」と信じたくなる。

南北戦争は奴隷解放のため、トランプの関税はアメリカを守るため──そんな美しい解釈は耳障りがいい。

だが一歩引いて“票とカネ”のメガネをかけると、風景はガラリと変わる。

リンカーンが奴隷解放を宣言したのは、純粋な人道主義の勝利か?

そう考えるのはロマンチックだが、冷徹に言えば「解放奴隷が共和党の新しい票田になる」という政治的計算がそこにあった。トランプが関税を振りかざし、EVに冷ややかなのはなぜか?

環境や理念ではなく、ラストベルトの雇用を守る“有権者”と、その背後にある“票”と“産業資金”の力学を抜きに語れない。

要するに「正義」とはしばしば仮面にすぎず、その下で脈打っているのはいつだって“票とカネ”。

そこに目を向けると、ニュースの見出しはただの物語から「生々しい力の取引」へと姿を変える。

アルファ禅ダイナミクスが伝えたいのは単純だ。

市場も政治も歴史も、動かしているのは理念ではなく“利害”だということ。

もしあなたがこの視点を手にしたなら──

「次のニュースの裏で、誰が票を数え、誰が財布を膨らませているのか?」

そんな問いが、自然と頭に浮かぶはずだ。

そしてその瞬間、世界の見え方はもう二度と元には戻らない。